食物アレルギーと向き合う人々

食物アレルギー対応の全員給食を実現した市川保育園 vol.1(管理栄養士 保育士編)

食物アレルギーの患者は5歳以下の乳幼児が80%近くを占め、1歳に満たない子どもで10人に1人が発症するとも言われています。そんな子どもたちが集団生活の中で初めて「食べる」ことを経験する場、それが給食です。 それぞれの保育園・幼稚園で食物アレルギー対応に奮闘されていますが、課題が多いようです。 そんな中、千葉県にある市川保育園は、特定原材料の卵・乳・小麦を抜いた全員給食を実現させました。どのようにして実現に至ったのか、管理栄養士の江島先生と保育士の藤田先生にお話を伺いました。

市川保育園

管理栄養士

江島先生

市川保育園

保育士

藤田先生

関連する動画

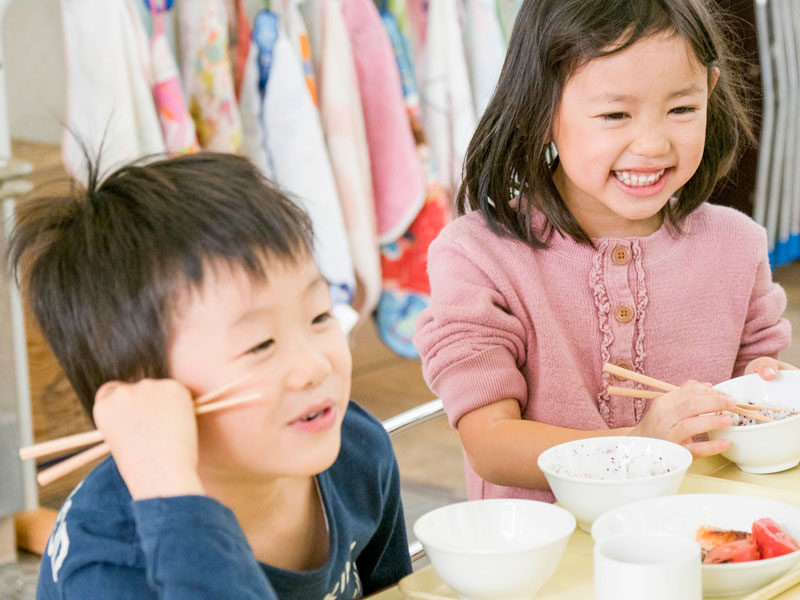

「みんな一緒に楽しい給食を」編

卵・乳・小麦を抜いた全員給食を実現した市川保育園。 管理栄養士の江島先生に取り組みの経緯と想いを語っていただきました。

Q.いつから卵・乳・小麦不使用の食物アレルギー対応の全員給食を実現させたのでしょうか?

江島先生(管理栄養士):2013年8月からです。最初は、その前の5月に卵だけ抜いた給食献立を出しはじめていました。きっかけは、調理場に並んだお盆の数。卵・乳・小麦をはじめとする食物アレルギー対応が必要な子の分だけ、代替食を用意するのですが、食物アレルギーを持つ子がすごく増えて、作業ができないほど沢山のお盆が並んだ時に、もう個別対応はやめようと思ったんです。

Q.すべての給食で代替食をご用意していたのですか?

江島先生(管理栄養士):2007年までは、ご家庭から給食のメニューに応じた代替食を持参してもらっていました。でも、それでは保護者の負担も大きいですし、温かいごはんを提供してあげられないのが心苦しくて。それに、お弁当箱の管理や間違えちゃいけない責任も大きくて、2008年からは代替食をこちらで提供するように変更しました。

作る側の大きな負担になることは理解していましたが、美味しいご飯を食べてもらいたいという気持ちのほうが強かったんですよね。

Q.他の保育園でも代替食が一般的な対応ですよね。

江島先生(管理栄養士):たとえば、ハンバーグでも卵・小麦を使わないでつくります。ですが、普通のハンバーグと一緒に焼くわけにはいきません。揚げ物でもそうですよね。パン粉がついているものと一緒に揚げることができないので、調理する順番や手順もどんどん複雑化していきました。それでも間違えないように、そして温かくて美味しいものを食べてもらえるようにとみんなで頑張っていましたね。

でも、同じ調理場ですから限界はあります。小麦粉の袋を開ければ粉が舞って、エアコンの風などで調理室中に広がります。それで完全に除去と言える?と考えた時に、やっちゃいけないって思ったんです。頑張っていたけど、これじゃダメだって。

Q.それでも食物アレルギー対応の全員給食にするほうが大変なのでは?

江島先生(管理栄養士):最初に原因食物で一番多い卵を抜いて、その3ヵ月後には卵・乳・小麦を抜きました。

卵を抜いたら、そのぶんのたんぱく質をどこかで補わなくてはいけない。栄養士として献立力は必要ですが、パンをご飯に変えて、お魚を増やして。和食中心にしたことで、栄養価も満たされています。

一番心配していたのは、食物アレルギーのない子の保護者の反応ですね。でも、日頃から信頼関係を築いてきたので大丈夫でした。ご家庭での食事を伺うと、パン食やパスタなど洋食が多いことがわかり、園での給食が和食中心でも全く問題ありませんでした。

Q.食物アレルギー対応メニューにすることで現場は混乱しませんでしたか?

調理師さん:お盆が20枚並んでいる時のほうが大変でした。アレルゲンを入れてしまったら取り返しがつかないし、代替食も当日納品された材料の中から仕上げるので、その当時のほうが気が張り詰めていました。

今は、この温度がいいよね、この加湿具合がいいよね、この手順でやったほうが美味しいよね、などメニューの一つ一つを掘り下げて考えられています。

今のほうが楽しいですよね。以前のように除去することや間違えないことばかり考えるより、美味しくなあれ、と考えるほうがずっと楽しいです。

Q.保育士さんも個別対応の頃は大変でしたか?

藤田先生(保育士):個別対応の時は、間違えないように一人づずつお盆を渡していく、そのプレッシャーがとてもとても大きかったです。配膳したあとも、食べ終わるまで目が離せないので、お昼は緊張の連続でした。

早番、遅番の職員もいるので、一人ひとりの対応の連携を徹底するのも大変でした。

他の子にはおかわりがあるのに代替食にはおかわりがない日があったりと、心苦しさもありました。

予想しないことも起きるんです。隣の子がくしゃみをしたことで、卵が飲み物に入ってしまったり、小さい子だと、落ちたものも食べるんじゃないかと心配で、こぼしたものが隣の子に触れないように、すぐに掃除したり。口に入らなくても触っただけで症状が出るお子さんもいますので。

Q.やはり、食物アレルギー対応の全員給食は保育士さんにとっても大きな変化でしたか?

藤田先生(保育士):全員同じ献立なので、配膳ミスがなくなりました。以前は毎日毎日、間違えないようにっということばかり考えていましたが気持ちが楽になって、余裕をもって子どもたちに向き合えるようになりました。

自分の子どもも、卵と乳と大豆のアレルギーを持っていて、通っている保育園では除去の給食を出していただいているのでありがたいのですが、やっぱり他の子のごはんを食べたいなって言っています。市川保育園のような環境だったら、食事の楽しみ方が違ってくるのかなと思いますね。

Q.もっとたくさんの方に知っていただきたいですね。

藤田先生(保育士):食物アレルギー対応の全員給食が、まだ十分には全国に広まっていないとは感じています。

とってもおいしくて、子どもたちも喜んでいるので、もっともっと広まれば・・・と思っています。

市川保育園では、小麦の入っていないカレーライス、それからおやつでは、米粉パンをつかった「じゃこトースト」が特に大人気なんです!

Q.食物アレルギー対応の全員給食にすることは、難しいことですか?

江島先生(管理栄養士):みんな躊躇しちゃうんです。ほんとにできるの?って。

でも、何も設備は変えなくていいし、予算もほとんど変わっていません。

パンや麺をごはんに代えて、お米中心の献立にしています。ニッポンハムさんの米粉パンのように食物アレルギー対応商品も昔に比べてどんどん美味しくなってきているので、そういったものもうまく活用しています。何より子どもたちに大人気なんです、卵・乳・小麦不使用の米粉パンでつくったパン粥や、じゃこトースト。

今の目標は、みんな一緒の給食。卵・乳・小麦の3大アレルゲンは抜いたのですが、まだ、ゴマやきゅうりなどが食べられないお子さんもいて、個別の対応は残っています。

それでも、気を張って料理を提供するよりも、美味しいものをつくろうって提供できているほうが楽しいですよね。

取材日 2017年11月13日

食物アレルギー初心者向け、まず押さえておきたい基礎情報